10月21日,国际能源署(IEA)《中国的分布式能源融合发展:国际经验启示》报告发布会成功在北京大学举办,活动由IEA、北京大学能源研究院与能源基金会联合主办,来自国内外能源企业、研究机构的百余位专家、学者和行业代表现场参会,近6万人次观看了线上直播,中国能源报、路透社、第一财经、中新社、中能传媒、中国工业报、21世纪经济报道、财新传媒、金融时报、知识分子等数十家国内外媒体参加了活动并进行报道。

IEA中国合作部主任李露在致辞中表示,在能源转型过程中,电力市场改革发挥着关键作用,IEA的《中国的分布式能源融合发展:国际经验启示》(下简称“报告”)结合全球最佳实践,提出三大战略支柱,为构建更灵活、可靠、可持续的电力系统提供政策建议,为中国能源转型顺利进展献计献策。

能源基金会清洁电力项目主任张永平博士在致辞中强调了分布式可再生能源在中国能源转型中扮演着关键角色。分布式光伏装机已占全国总装机的40%以上,其就地消纳的特性显著增强了电力系统的灵活性与韧性。然而,分布式能源发展仍面临配电网承载力限制、投融资及商业模式等挑战。基金会与包括IEA和北大能源研究院在内的机构通过大量政策研究与试点项目,积极总结借鉴国际经验,探索可持续发展路径。

报告核心观点

报告牵头作者、IEA可再生能源整合与电力安全部能源分析师白恺蜜(Camille PAILLARD)介绍报告主要内容。

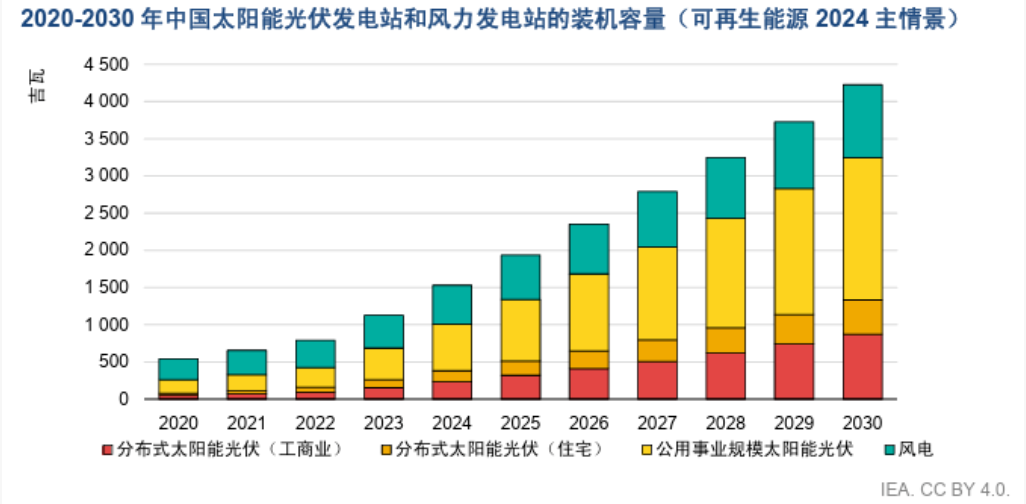

报告指出,近年来中国分布式能源发展迅速。工商业及户用分布式光伏装机持续增长,在整体光伏布局中的占比不断提高。预计到2030年,中国分布式光伏装机容量将达约1400吉瓦(GW)。

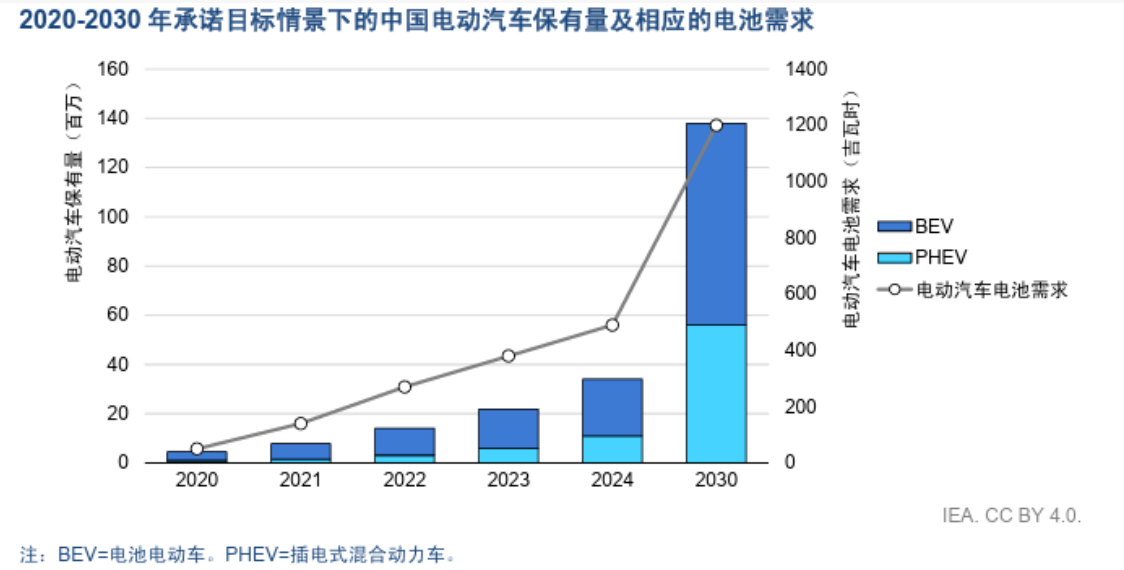

与此同时,电动汽车渗透率不断提升,预计到2030年全国电动汽车保有量将接近1.4亿辆,充电需求较2024年增长145%。

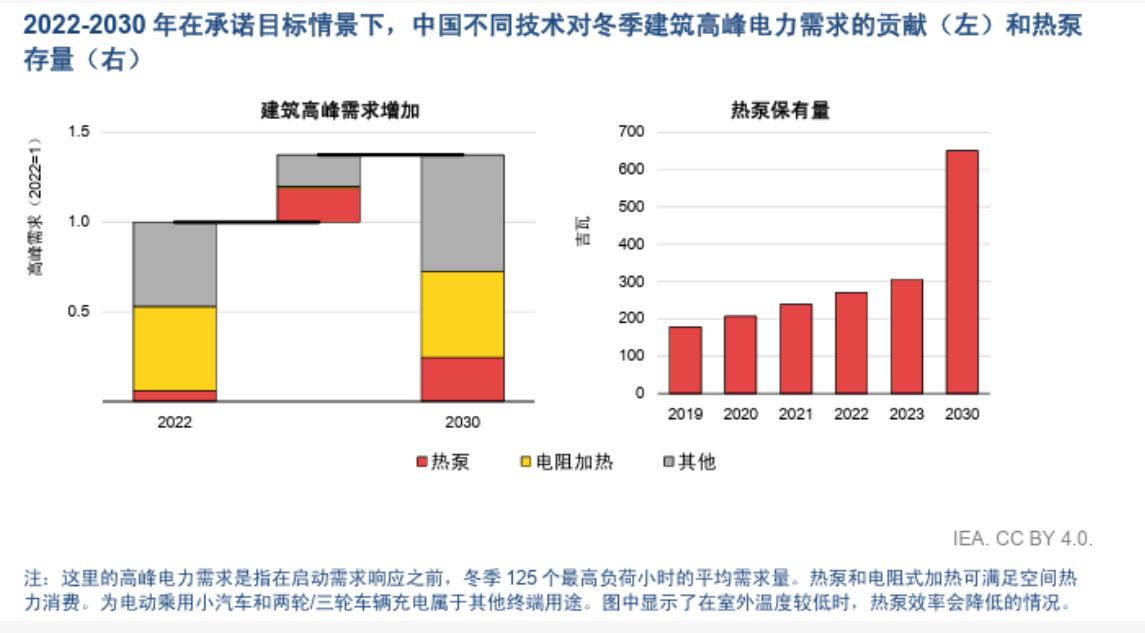

此外,热泵等电能供暖设备的推广也进一步推动终端用能电气化。这些变化将重塑电力需求格局。目前,在中国多个省份,交通和供暖的电气化正推动冬夏两季的尖峰负荷不断攀升,对电网安全稳定运行提出了更高要求。

然而,分布式能源的大规模接入也对中国现有配电网络带来了严峻考验。大量“表后”(Behind-the-Meter, BTM)资源缺乏有效的监测与控制手段,进而导致系统可见性与可控性不足。随着更多风光项目被纳入电力市场体系,如何实现分布式资源的有序并网与高效管理成为亟待解决的问题。

对此,报告基于国际最佳实践,提出了“三大支柱”整合战略:

其一是加强配电层面运营能力。 应强化技术标准与并网规范,同时建立监控、控制与实时预测机制,提升对分布式能源的可见性与可控性。报告建议通过公开“承载力地图”、采用灵活并网协议和差异化电价信号等方式,引导新能源项目科学规划并合理选址。

其二是通过市场机制释放分布式能源价值。报告建议降低分布式资源及聚合商参与电力市场的门槛,允许低至50千瓦的灵活性资源入市。推广分时电价(TOU)与动态定价,激励用户优化用电行为。鼓励试点虚拟电厂(VPP)、点对点能源交易等创新模式,并通过补贴支持“光伏+储能”等高自用率系统发展。

其三是推进配电网监管改革。报告建议进一步优化输配电价机制,使其更好反映实际系统成本,并在全国范围内推广分时输配电费。改革电网企业绩效激励机制,鼓励其将分布式能源和智能电网作为传统扩容的替代方案。同时,加强输电网与配电网在规划层面的协调,采用成本效益分析等工具,实现技术中立、统筹兼顾的系统规划。

圆桌讨论环节

在圆桌讨论环节,发言嘉宾围绕分布式能源部署进展、面临的挑战和机遇、监管机制的完善和落地方案的选择等议题进行了深入探讨。嘉宾们一致认为,中国分布式能源已进入从规模化发展向高质量发展转型的关键阶段,亟需通过政策、市场与技术的协同创新,发挥分布式能源在新型能源体系中的积极作用。

睿博能源智库(RAP)项目主任Max DUPUY指出,在落实可再生能源发展目标的过程中,中国需建立更科学、可量化的评估机制,将分布式光伏等目标与企业绩效挂钩。他认为,完善的法规与制度环境是推动分布式能源发展的关键,呼吁健全容量补偿机制,支持更多示范项目落地,进一步扩大中国在全球分布式能源领域发挥引领作用。

落基山研究所电力系统与可再生能源项目主管高硕表示,纵观分布式能源国际实践,成功经验固然值得借鉴,但一些失败的教训和问题也极具警示意义,应更加重视。针对近期出台相关政策,他建议关注“就近消纳”政策对储能配置的影响,并积极探索虚拟电厂等新型商业模式,以应对新能源全面入市带来的挑战。

国家电投经研院经济技术研究院战略与情报所研究员杨馥源坦言,在部分实践案例中,政策环境的变化给分布式能源的投资带来了较大压力。她还提出,光伏配储后如何参与不同类型市场、收益如何核算、以及在弃光严重地区如何保障收益率,是当前项目推进中的难题。她呼吁建立市县级多级平衡调度机制,以适应分布式能源的就地消纳。

博众智合能源转型中国电力项目主任尹明指出,当前分布式能源分化为“发电型”与“融合型”两类。前者盈利模式简单且不确定性较小,后者作为源网荷储一体化的一部分,其经济性评估更为复杂,需构建新的价值模型。随着多项政策文件的出台,特别是近期增值税抵扣返还政策的取消,以及新能源上网电价市场化政策的出台,亟需探索新的商业模式和价值评估方法,以确保相关行业持续健康发展。

北京电力交易中心新能源交易部主任刘硕强调,面对分布式能源,特别是分布式光伏的波动性,需求侧调节的作用愈发重要,推动分布式资源进入电力市场具有高度必要性和紧迫性。他指出,安徽、浙江等地已有分布式光伏聚合参与市场,虚拟电厂建设已初具规模,正处于规范发展的关键节点,下一步应重点培育专业化聚合商,并建立配网层面的市场化和分时电价机制,有效驱动需求侧响应,并完善数字化交易平台。

中电联规划发展部副主任张晶杰表示,分布式光伏装机已占全国光伏总量的45%,对电力系统影响深远。她认为,电力市场与碳市场的协同发展是实现我国“双碳”目标的关键市场框架,应通过碳市场获得明确分布式能源的减排量认定和价格激励。正在推进的碳市场和自愿温室气体减排交易市场建设,也为“光伏+”等分布式项目创造了新的价值实现路径。特别是钙钛矿光伏、虚拟电厂等前沿技术,可通过开发CCER方法学,在支撑新型电力系统的同时,借助碳市场机制弥补商业化回报不足的问题。

国际能源署可再生能源整合与电力安全部能源分析师白恺蜜指出,AI与数字化为分布式能源融合带来重大机遇。在短期运行中,AI可通过机器学习优化可再生能源预测、协调电动汽车充电与储能调度;在长期规划中,AI可大幅提升接入诊断等工作的效率。但她也提醒,AI应用在数据质量、可获取性与隐私保护等方面仍需系统性解决方案。

北京大学能源研究院副院长杨雷表示,分布式能源是实现新型能源系统的重要途径,在快速发展的同时,也面临系统性的挑战,迫切需要商业模式和体制机制的创新。《报告》为持续深入研究分布式能源的未来发展提供了重要参考,北京大学能源研究院也会持续推进这一领域的研究,会同国际机构、政府部门、研究机构和企业共同促进分布式能源的健康发展。