氢气作为未来能源需求的主要“绿色”能源之一,近年来得到了国际社会越来越多的关注。最近一些发现证明地质环境中赋存一定含量的天然氢气,如以大洋中脊、大陆裂谷为代表的构造活动带和以前寒武大陆岩石圈为代表的稳定地台区。尽管研究人员在沉积盆地天然气勘探过程中发现了诸多天然氢气显示,但对于沉积盆地天然气系统中氢气的来源、转化方式以及捕获氢气的能力尚不清楚。研究团队以中国松辽盆地徐家围子凹陷深层火山岩天然气藏为研究对象,通过天然气成分、稳定碳、氢同位素和稀有气体同位素组成分析,结合深部富氢流体跨圈层相互作用过程,提出了低温条件下水岩反应、水的辐射分解、有机质演化和高温条件下幔源氢气、水岩反应、水的辐射分解两类天然氢气成因类型,建立了含火山岩沉积盆地天然氢气的壳-幔混合成因富集系统。研究团队进一步评估出庆深气田中约97.8%的天然氢气被费托合成反应转化为非生物甲烷,并估算研究区最多含有95.23×109 m3的非生物甲烷,最大原始氢气储量约为61.9×109 m3。最后采用成因法计算显示研究区放射性氢气、水岩反应产氢和幔源氢气的生产总量分别为572×109 m3,248×109 m3和127×109 m3,其中6.6%的天然氢气被火山岩气藏捕获。该研究证明了含火山岩沉积盆地中的天然气系统具备捕获规模天然氢气的能力,但容易被转化为非生物甲烷资源,建立了深部流体背景下沉积盆地天然氢气成因和富集体系,丰富了天然氢气形成和富集机理。

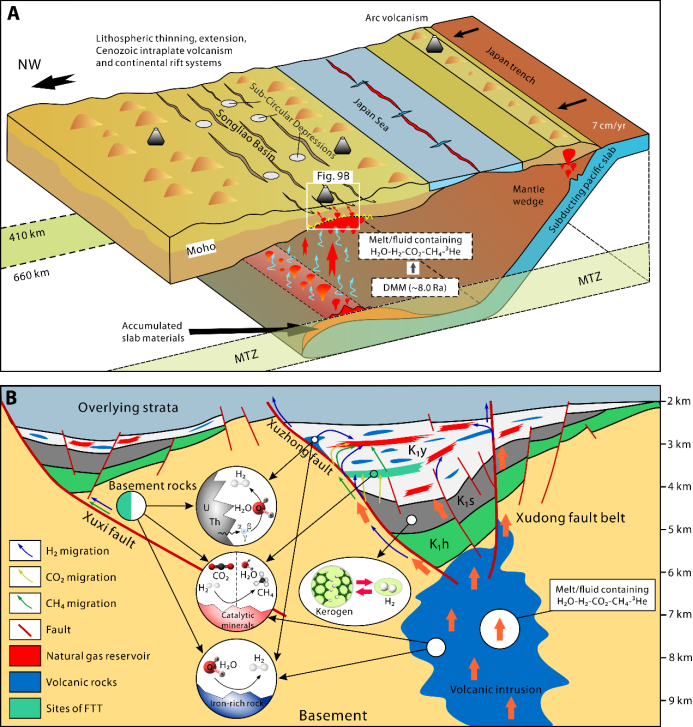

图 松辽盆地庆深气田天然氢气富集模式

(A)深部流体跨圈层作用;(B)不同成因天然氢气形成与转化方式

上述研究成果在国家自然科学基金项目(批准号:42488101、42141021、U20B6001)等资助下,北京大学金之钧院士团队刘全有教授及其博士生魏永波,联合中国科学院地质与地球物理研究所、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院学者,在沉积盆地天然氢气研究方面取得进展。研究成果以“含火山岩沉积盆地中的天然氢气:成因、转化和生产率(Natural hydrogen in the volcanic-bearing sedimentary basin: origin, conversion, and production rates)”为题,于2025年1月24日在线发表在《科学进展》(Science Advances)上。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr6771