氦气是稀缺战略资源,氢气是未来能源需求的主要“绿色”能源之一,它们在近年来得到了国际社会越来越多的关注。氦气和天然氢气大量储存于沉积盆地中,是地下能源系统的重要组成部分。目前,针对沉积盆地中氦气和天然氢气的研究主要局限于稳定克拉通盆地,而对于它们在构造-岩浆活动沉积盆地中的赋存特征、形成机制、资源潜力以及有利勘探区的了解十分有限。

针对这一科学问题,北京大学金之钧院士团队刘全有教授及其博士生魏永波,联合中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院等学者以位于西太平洋板块俯冲带前缘的中国渤海湾盆地为研究对象,开展了针对氦气和天然氢气的形成机制和资源评估研究。研究团队通过收集分析全球富氦气田和天然氢气发现区产出气体组分及氦同位素组成数据,发现构造-岩浆活动沉积盆地中氦气和天然氢气的形成与地球内部圈层相互作用有密切联系。

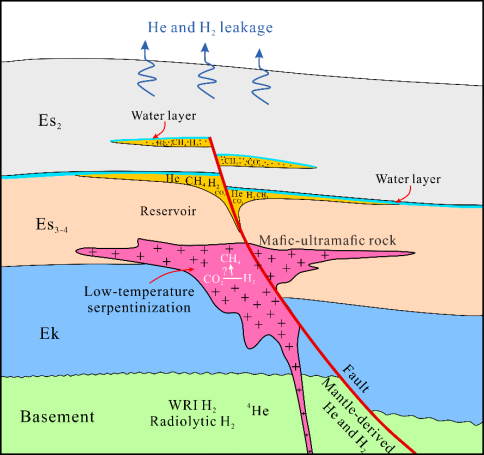

研究发现渤海湾盆地天然气藏中氦气平均含量为372 ppm,天然氢气含量平均含量为0.34%。氦气来源于基底岩石放射性元素衰变和地幔(平均贡献率为18.36%);天然氢气来源于富铁岩石的水岩反应(基性-超基性侵入岩和基底)、水的辐射分解以及幔源富氢流体(图1)。进一步评估显示渤海湾盆地氦气资源量为2.46×109 m3,天然氢气资源量为22.4×109 m3。由于具有充足的氦源和天然氢源以及良好的储盖组合,渤海湾盆地博兴洼陷被确定为氦气和天然氢气的有利勘探区。此外,该研究还提出博兴洼陷发育的富铁火山岩可通过注水生产“橙色”氢气,同时也可作为碳封存和地下储氢的理想场所。研究结果为未来在构造-岩浆活动区勘探氦气和氢气资源提供了宝贵见解。

图1 构造-岩浆活动沉积盆地中氦气和天然氢气形成与富集模式

上述研究成果以“Helium and natural hydrogen in the Bohai Bay Basin, China: Occurrence, resources, and exploration prospects”为题于2025年1月22日发表于国际能源领域权威期刊《Applied Energy》上。中国科学院地质与地球物理研究所博士生魏永波为第一作者,北京大学刘全有教授为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(42488101、42141021、U20B6001)和多圈层作用油气富集理论(THEMSIE04010101)等项目的联合资助。

原文链接: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125398